编者按:安徽某市恶势力一案,金磊律师检察院阶段介入,并邀请冷慧、陈立强、张涛律师共同参与辩护,最终法院阶段成功去掉恶势力,法院判决不应认定为恶势力犯罪,实现恶势力无罪辩护,全案有效辩护。 量刑结果,量刑分别从检察院建议判处有期徒刑11年左右,降至法院最终判处有期徒刑7年6个月;从检察院阶段建议判处有期徒刑8年左右,降至法院最终判处有期徒刑4年6个月。实现刑格大幅度跨越,取得较大成功,且部分个罪不构成,如强奸罪,法院判决强奸罪不构成。

金磊律师指出:从"恶势力"到不构成,最终轻判的逆风翻盘,主要归功于四大制胜因素:

事实层面:经查证,涉案行为完全不符合"恶势力"法定构成要件(仅从起诉书就能看出不构成恶势力,“一眼假”案件)

司法层面:遇专业负责审判团队,审慎把握法律适用

信任基石:家属对辩护团队制定的策略给予毫无保留的支持与配合

辩护力量:组建专业+同理+高效律师团队精准狙击指控违法及漏洞

鉴于本案当事人涉及未成年人,现仅附关于恶势力不构成部分的辩护词。(出于排版规范性考量,文中部分内容进行了必要的格式调整与表述优化。)

辩护词:第四部分 恶势力指控

关于恶势力辩护意见:张某某、刘某某、周某某等人不构成恶势力,周某某亦不构成恶势力成员。

具体论证如下:

一、本案管辖权存在根本性错误

(一)行为地指向明确,本案阜某市无管辖权

根据《刑事诉讼法》第25条及《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》),恶势力犯罪案件的管辖应以主要犯罪地司法机关管辖为原则。结合在案证据及指控事实(见起诉书PXX),本案存在重大管辖权异议:

1.犯罪行为地实证分析

组织、强迫卖淫罪:核心犯罪行为均发生于合某市

敲诈勒索罪:直接犯罪行为地在池某市

寻衅滋事罪:寻衅滋事行为也是发生在合肥

2.管辖机关确定依据

根据"犯罪地包括犯罪行为发生地和结果发生地"的管辖原则(刑诉法解释第2条),本案核心犯罪事实均指向合某市、池某市两地。阜某市司法机关既非犯罪行为地亦非结果发生地,明显不符合法定管辖条件。若强行认定构成恶势力犯罪,则本案理应移送合某市司法机关管辖。

(二)恶势力认定的社会危害性评价地域性原则

恶势力犯罪因其对特定区域社会秩序的负面影响,属于典型的地域性犯罪评价范畴(参考《意见》第10条)。具体论证:

1.区域社会影响判定标准

司法机关对社会治安状况的评价具有强烈的地域指向性。《意见》第10条强调,恶势力认定应"综合考量犯罪行为对当地群众安全感的影响程度"。

本案中所有被害群体(卖淫人员、商铺经营者等)均在合某市、池某市两地、无阜某市辖区内居民指认犯罪行为造成人身财产损害。

2.司法审查的地域正当性

若认定张某某团伙构成恶势力,则相当于合某市、池某市两地的司法机关对地域社会治安状况存有重大误判。这种矛盾既损害司法公信力,更违反"犯罪行为与司法管辖地域匹配"的基本法治原则。

换一句话说若认定张某某团伙构成恶势力,也应该由合某市相关司法机关及老百姓进行评价认定,而不是阜某市进行评价认定。

(三)本案指定管辖程序严重违法,不具有法律效力

阜某市公安局作出的指定管辖决定明显违反《公安机关办理刑事案件程序规定》(以下简称《程序规定》第二十二条及相关法律原则,属于程序违法,依法不能作为本案侦查权及管辖权的合法依据。

根据《程序规定》第二十二条:"对管辖不明确或者有争议的刑事案件,可以由有关公安机关协商。协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。"本条确立了刑事案件管辖权的法定规则,体现在本案:

1.本案管辖明确,阜某市公安机关无管辖权

本案核心犯罪事实分别发生在合某市(组织、强迫卖淫罪主要行为地)、池某市(敲诈勒索罪行为地),合某市公安机关及池某市公安机关依法享有法定管辖权。合某市与池某市均非阜某市行政区划范围,阜某市公安机关既非犯罪行为地管辖机关,亦非被告住所地管辖机关,原无管辖权基础。

2.法定管辖权争议解决机制未启动

即便假设存在管辖争议(事实上并不存在):

(1)法律明确规定应首先由阜某市、合某市、池某市三地公安机关协商(见《程序规定》第二十二条第一款)

(2)本案卷宗显示无任何协商记录、函件或备忘录

(3)协商不成时,应由共同上级——安徽省公安厅指定(见《程序规定》第二十二条第二款)

本案中既未见协商程序,更无省级公安机关指定手续,阜某市公安局单方指定管辖,程序上存在重大违法。

3.指定管辖决定超越法定权限

阜某市公安局的指定管辖决定实质上突破了法律底线:

逻辑谬误:若按阜某公安机关的指定逻辑,某地公安机关可将全国任何涉及本地户籍或关联人员的案件纳入管辖,如将阜某市籍人员在北京的犯罪行为指定由阜某市管辖,此显然违背管辖法定原则。(详见《刑事诉讼法》第二十五条 前半段)

破坏刑事司法秩序:该指定直接冲击我国刑事案件管辖制度,导致"地方保护主义"式执法,损害司法公正。

4.本案指定管辖存在以下违法情形:

(1)程序违法:违反《程序规定》第二十二条明文规定

(2)权限违法:阜某市公安局无权跨省域实施指定管辖

(3)结果违法:导致案件管辖与犯罪行为地严重分离,实质损害程序正义

基于上述理由,当前管辖错误已构成本案基础性程序瑕疵,已经影响实体认定的公正性。建议法庭,依据《刑事诉讼法》第二十七条,对侦查管辖权进行严格审查,依职权将案件移送有权管辖的合某市公安机关管辖,针对阜某市公安局的违法指定行为向安徽省公安厅及上级机关提出司法建议。

二、关于恶势力犯罪构成的指控存在根本性矛盾

(一)起诉书指控的恶势力组织存在结构性矛盾

控方指控"以张某某、刘某某为纠集者形成恶势力组织",但通过其指控内容呈现的客观事实存在以下根本性矛盾:

1.组织成员构成存在重大疑点

(1)2023年4月底至6月期间的所谓"恶势力组织",其成员实际为张某某、刘某某、郭某某、徐某某、周某某、吴某某等六人(见起诉书PXX);

(2)至2023年7月演变出的"新恶势力组织",成员变化为张某某、郭某某、周某某、吴某某、赵某某等五人(见起诉书PXX),但在该阶段未明确刘某某、徐某某是否已"退出"该组织;

(3)控方未提供刘某某、徐某某二人退出组织的明确时间节点、退出程序及组织认可的相关证据,存在严重的指控断层。

2.组织领导者认定显失合理

(1)控方指控刘某某与张某某"共同作为纠集者",但在2023年7月后,张某某能以所谓"恶势力组织"名义带领成员离开合肥,并对刘某某实施举报行为(起诉书PXX),该行为足以证明二者已处于对立状态;

(2)所谓"恶势力组织"领导者竟被控方指控为"举报人",明显悖离基本法理逻辑(《意见》第6条关于组织特征的规定)。

(二)恶势力组织特性的实质否定

控方指控内容在组织特征层面存在根本矛盾,具体表现如下:

组织构成要素 | 起诉书指控内容 | 矛盾点分析 |

组织稳定性 | 4-6月6人组织→7月5人组织(成员变动1人) | 未说明成员增减程序、组织认可情况,显失稳定性 |

领导层架构 | 4-6月:2名纠集者

7月:2名纠集者 | 同一时期出现双纠集者,且刘某某从纠集者转为举报者 |

持续性特征 | 涉及3个月犯罪活动 | 组织成员间存在举报冲突,与持续性要件相悖 |

行为统一性 | 对外表现为不同纠集者领导下的独立犯罪 | 缺乏组织统一指挥及协调 |

(三)法理层面的根本否定

根据《意见》第4、5、6条规定,恶势力组织应当具备组织特征、行为特征和危害性特征。本案存在以下致命缺陷:

1.组织特征的彻底否定

(1)缺乏明确的层级结构(无明确帮规戒律、固定活动场所等);

(2)成员间存在直接举报行为(第7月中旬举报事件),与"骨干成员基本固定"要求相悖;

(3)关键成员加入退出机制不明(如徐某某、刘某某的参与/退出状态)。

2.行为特征的逻辑悖反

(1)同一"组织"成员间出现直接对抗(刘某某举报行为);

(2)犯罪行为具有明显个体随机性(如敲诈勒索、强奸等分散实施);

(3)未达到"多次实施违法犯罪活动"的法定频次标准(见《意见》第7条)。

3.管辖权层面的关联性断裂

被告人张某某等人实施的主要犯罪行为(组织卖淫等)均发生在合某市/池某市,而刘某某仅于6月中旬前参与部分行为,7月后即被"组织"排除(无论实质或形式),无法形成实质的"地域控制力"。

(四)结论性意见

控方的恶势力指控存在三大根本性缺陷:

1.组织结构混乱——控方自身指控显示组织成员构成、领导架构变动无常;

2.组织行为矛盾——成员间从合谋到举报的"组织内斗"与恶势力行为特征相悖;

3.法律要件缺失——未达到恶势力认定的法定标准(见《意见》第5条)

基于上述理由,控方将零散的个体违法犯罪行为强行包装为"恶势力组织"的指控方式,既违背基本法理逻辑,更暴露其指控体系的脆弱性。张某某、刘某某等人不构成恶势力犯罪,对周某某的恶势力成员指控亦同理不能成立。

三、从法律适用及实证角度分析,张某某、刘某某等人不构成恶势力犯罪组织

(一)法律规范层面的本质否定

根据《意见》第4条,恶势力需同时具备组织特征、行为特征(为非作恶、欺压百姓)及危害性特征(扰乱经济、社会生活秩序)。结合本案事实分析:

1.组织特征缺失 《意见》明确要求恶势力需形成较稳定的犯罪组织,具备明确层级及持续活动特征(见《意见》第4条)。本案中:

• 张某某、刘某某于2023年5月短暂合作带卖淫人员,6月中旬即因矛盾分道扬镳;

• 郭某某、徐某某作为张刘二人各自的女友,既无固定从属关系,亦无组织约束;

• 赵某7月方加入后即案发,实际共同活动时间不足1个月。该临时性聚合完全不符合"较稳定组织"的法定要求。

2.行为特征不符

《意见》要求行为需具有"为非作恶、欺压百姓"特征。本案中:

• 行业内部纠纷本质:4起组织意志内犯罪均发生于卖淫人员群体内部(如组织成员间矛盾),仅1起违法事实涉及烟酒店老板李某某(见证据卷PXX-视频录像),且视频显示张某某、周某某被殴打出门,与所谓"欺压百姓"特征完全相悖;

• 暴力手段可控性:所有暴力行为均发生于封闭空间(酒店房间),未对不特定多数群众形成心理强制或秩序破坏。

3.危害性特征不足

• 涉案行为属"黄"业范畴,属地下经济活动,未触及合法经济秩序;

• 成员平均年龄17.4岁,均为未成年人或刚成年,社会危害性显著轻微(见《意见》第12条"特别慎重原则");

• 全案无群众不敢控告等社会恐慌表现,经济影响未超出卖淫行业范畴。

(二)指导性案例支撑

案例1:人民法院入库案例(2024-04-1-368-001)确立"三阶判断法":

1.主观动机:恶势力要求具备"形成非法影响、谋求强势地位"意图(本案中仅为谋财);

2.行为方式:需具备欺压性、公开性(张某某等暴力行为隐蔽且局限于行业内部);

3.危害后果:需产生扰乱社会秩序的持续影响(本案中未达此程度)。

案例2:最高法指导案例[第1360号]吴强案确立区分标准:

1.单纯谋财型犯罪≠恶势力犯罪

2.张某某等人行为集中于组织卖淫内部管理,未超出该范畴,不构成恶势力组织。

(三)成员资格的法律否定

1.吴某某责任阻却

• 刑法第17条规定16周岁方负刑事责任,吴某某涉案时仅15岁;

• 根据"举重明轻"原则,组织、领导黑社会性质组织罪都要求更高刑事责任能力,吴某某不可能构成恶势力成员。

(四)个罪:非组织意志犯罪剥离

(1)敲诈勒索罪:系张某某与马某某临时起意实施,未获其他成员策划或分赃(见马某某笔录PXX),不符合组织意志特征;

(2)强奸罪:系临时性侵行为,无共同预谋,更无扩大影响的公开性(见笔录PXX);

(3)李某某寻衅滋事:张某某与周某某系被殴打一方,周某某实际起劝阻作用(见现场监控视频),不符合"组织行为"认定标准。

(五)结论

根据《意见》第4、5、6条规定,恶势力构成需满足"组织性+行为性+危害性"三要件及第12条"特别慎重原则"。(参见附表:恶势力构成要件与本案对照表)本案中:

1.组织存续时间不足2个月,层级松散;

2.行为均属行业内部纠纷,未达"欺压百姓"程度;

3.危害程度未超出行业范畴,未形成非法控制力;

4.多数成员系未成年,无强制手段,无公开威胁。

基于上述理由,参照刑法谦抑原则及指导性案例确立的认定标准,恳请法庭依法宣告:张某某、刘某某等人不构成恶势力,周某某亦非恶势力成员。

附:证明体系对照表

认定要件 | 法律法规要求 | 本案事实情况 |

组织特征 | 较稳定组织结构 | 存续不足2月,成员流动频繁 |

行为特征 | 欺压百姓 | 行为本行业性,无社会公开性 |

危害性特征 | 扰乱社会秩序 | 仅限行业内,无群众恐慌 |

成员责任 | 特别慎重原则 | 成员基本为未成年,且吴某某年龄豁免,非组织行为剥离 |

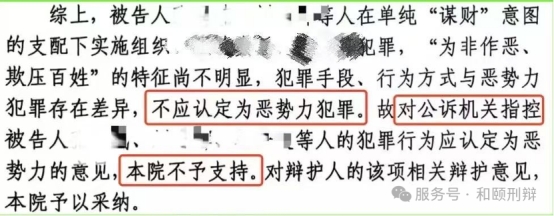

法院在本案是否认定为恶势力及证据综合分析评判部分,基本全部采纳辩护人意见。

法院判决截图:

判决截图:不构成恶势力

本案辩护律师:

(冷慧、金磊、陈立强、张涛)

(冷慧、金磊、陈立强、张涛)